少子高齢化が進む日本の製造業では、高齢の作業者が現場の主力となるケースが増えています。体力面や反応速度に課題がある一方で、経験や熟練した手作業は非常に価値があります。

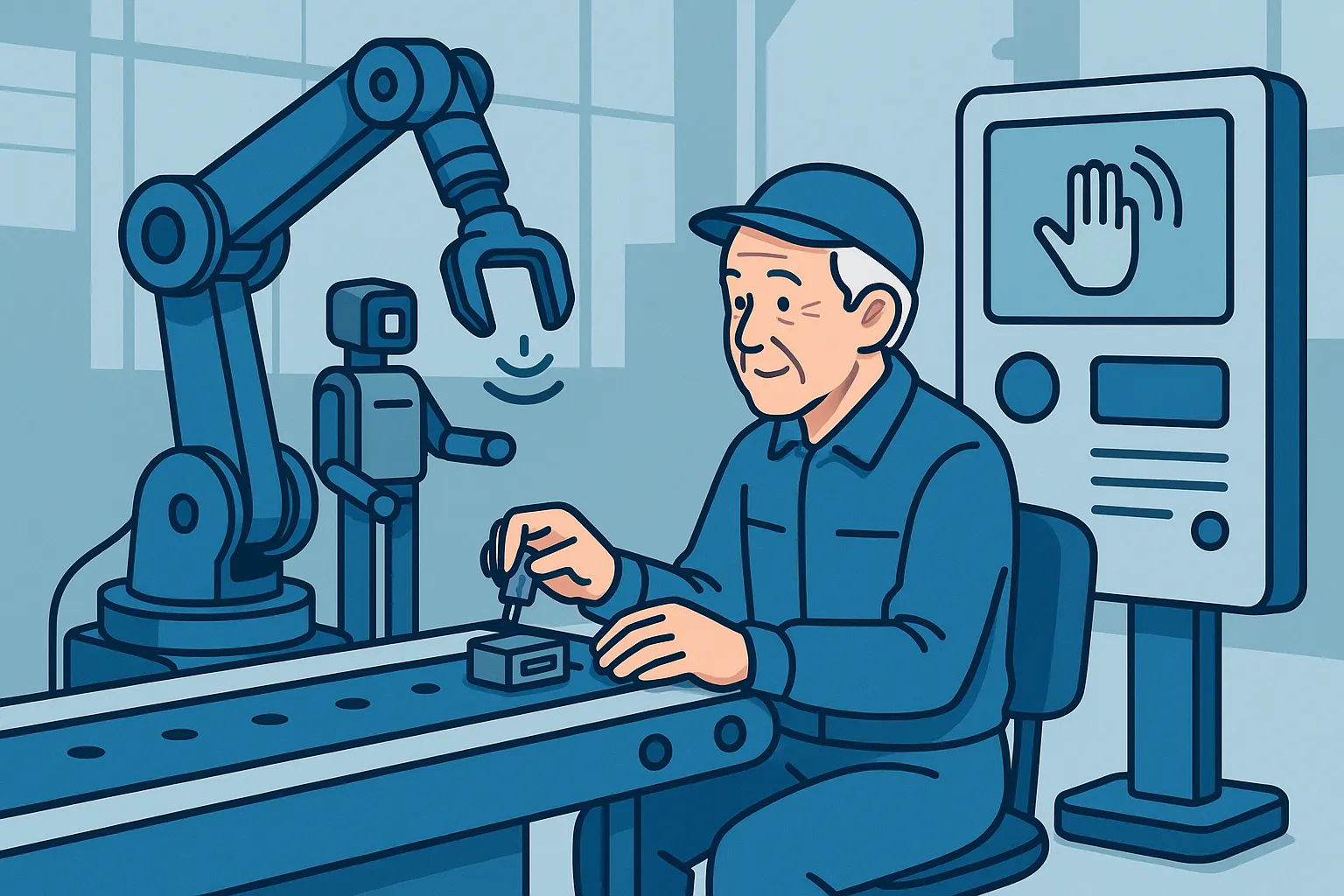

こうした背景から注目されているのが、「補助型」の自動機設計です。完全自動ではなく、高齢作業者と“協働”する前提で設計された機械は、業務の安全性と生産性を両立しやすくなります。

本記事では、補助型自動化とは何か、設計のポイントや現場事例をわかりやすく解説します。

「補助型自動化」とは?

補助型自動化とは、「人が主体」で「機械が支援する」形の自動機設計を指します。以下のような特徴があります。

- 作業の一部(重い物の持ち上げ・繰り返し動作など)だけを自動化

- 人の動きに合わせて機械が動く協働設計

- 完全自動化ではなく、人が“決める”“確認する”要素を残す

高齢者にとっては、身体への負担を減らしながら、熟練の技術や判断力を活かせる点が大きなメリットです。

補助型自動機の設計ポイント

“姿勢”に優しい機構

高齢作業者は立ちっぱなしや屈み姿勢に負担を感じやすいため、作業台の高さや姿勢切替に対応した設計が重要です。

- 電動昇降台による机の高さ調整

- 座って作業できるレイアウト

- 両手が使いやすいように工具・材料を配置

認識・操作しやすいインターフェース

加齢により視力や反応速度が落ちても、使いやすいよう配慮されたUIが必要です。

- タッチパネルは大きな文字・音声案内付き

- 「確認→実行」の2段階操作で誤操作防止

- ランプや音で状態がすぐにわかる設計

“スピードを人に合わせる”制御

自動化機器は速すぎると高齢者にとって危険となるため、速度・タイミングを人に合わせる制御が大切です。

- 作業者が手を離したら自動停止

- 作業者がトリガーを押すと動き出す

- 過剰なスピードではアラートを表示

現場事例①:高齢者向けの協働梱包ライン

某包装資材メーカーでは、60代以上の作業者が主力を担う梱包工程に、補助型のコンベアとアシストアームを導入しました。

- 重いダンボールを持ち上げる作業をアシストアームが代行

- 作業者の手元にセンサーを設置し、手を近づけると搬送スタート

- 音声案内とランプで作業タイミングを明示

結果として、作業負担が減り、継続雇用者の定着率が向上しました。

現場事例②:検査工程における補助型モジュール

自動車部品メーカーでは、視認検査工程に高齢者が多く配置されています。ここに補助型の検査支援装置を導入。

- 作業員が部品をセットすると自動で画像撮影&拡大表示

- 異常時は赤ランプとアラート音で通知

- 手動での確認→自動で記録、の分業が成立

検査精度が維持されるだけでなく、目の負担も軽減されました。

補助型導入の注意点

- 機械に頼りすぎない:「支援」はするが「置き換え」はしないこと

- 作業者の声を反映する: 使う本人が「楽」「安心」と感じられるかが重要

- 安全と教育をセットで提供: 初めて触る設備でも安心して使える配慮を

まとめ:高齢者が“働きやすい”は、すべての人にやさしい

高齢作業者に合わせた補助型自動化は、決して「特別な設計」ではありません。むしろ、それは「誰にとってもわかりやすく、使いやすい設計」でもあります。

これからの現場づくりでは、“人に合わせる自動化”がますます求められるでしょう。補助型自動化は、その第一歩となる選択肢です。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。

そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。