工場の自動化が進む中、「障がい者の仕事が減ってしまうのではないか?」という懸念の声も少なくありません。

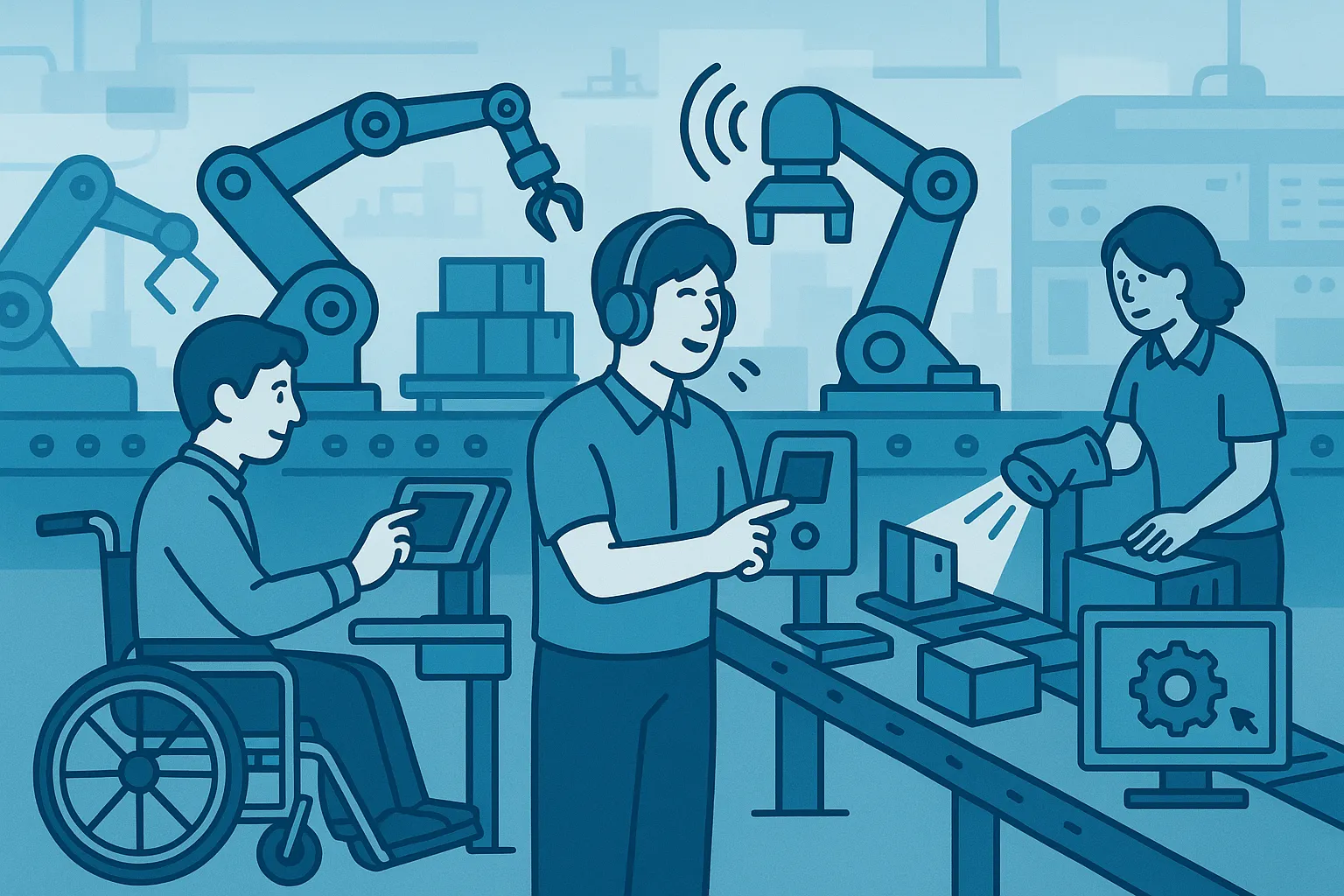

しかし実際には、自動化技術を上手に取り入れることで、障がいのある方が“できること”を広げ、職場での役割を増やすことが可能になります。

この記事では、障がい者雇用と自動化が共生している実際の現場事例をもとに、その仕組みと学びをご紹介します。

自動化=排除ではなく“支援”の道具

自動化というと「人の代わりに機械が働く」というイメージを持たれがちですが、最近では「人の負担を軽くする」方向での導入が主流です。

特に障がいのある方にとって、以下のような支援に自動化は有効です。

- 重いものを持つ作業 → ロボットアームで支援

- 作業手順が複雑 → 画面でのナビゲーション表示

- 工程の移動が困難 → 自動搬送装置(AGV)でカバー

このように、“できない作業を代わりにやる”のではなく、“できるようにする”ことが、自動化と福祉の共生の基本です。

事例①:視覚障がい者と音声ガイド付き工程

ある食品工場では、視覚に障がいのある方が検品工程に従事しています。そこで導入されたのが、音声ナビゲーション付きの作業支援システムです。

- 作業内容や注意点をイヤホン経由で音声案内

- 音声認識で「次へ」「完了」などの操作も可能

- 間違いがあっても機械側で自動停止・再確認

これにより、視覚に制限があっても正確な作業が可能になり、職場への定着率も向上しました。

事例②:知的障がい者とミス防止の自動化支援

電子部品工場では、知的障がいのある方が部品のピッキングや仕分けを担当。ここでの課題は「間違いを防ぐこと」でした。

そこで導入されたのが、

- ピッキング位置を光で示す「デジタルピッキングシステム」

- 音と色で工程完了を通知する「アンドン」

- ミスが発生した際、自動で記録・通知される仕組み

これにより、作業品質を維持しながら、安心して業務に取り組むことができるようになりました。

事例③:身体障がい者と協働ロボットの導入

車いす利用の作業員が在籍する工場では、作業範囲の制約が課題となっていました。

- 作業台の高さを調整できる昇降機能のついた作業机

- 人と並んで作業ができる協働ロボットの導入

- 作業者の操作に合わせてロボットがサポート

その結果、従来は分業されていた工程を1人で完結できるようになり、作業効率と満足度の向上につながりました。

共生のために必要な視点

障がい者雇用と自動化の共生を成功させるには、技術面だけでなく、職場の文化や運用も重要です。

- 本人の得意なことに合わせた業務設計

- 自動化設備は「使う人ありき」で設計

- エラーが起きても“仕組み”でリカバーする

さらに、障がいのある方だけでなく、周囲の作業者や管理者が協力できるような教育・制度設計も大切です。

まとめ:「できない」を「できる」に変える自動化

自動化は単なる効率化の手段ではなく、「すべての人が働きやすい環境をつくる道具」でもあります。

障がい者雇用と自動化は対立するものではなく、相互に支え合う関係です。今後の現場づくりにおいては、この“共生”の視点をもって設備設計や働き方改革を進めていくことが、持続可能なものづくりの鍵になるでしょう。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。

そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。