労働力不足が深刻化する中、製造業ではパートタイム人材の活用が重要になっています。

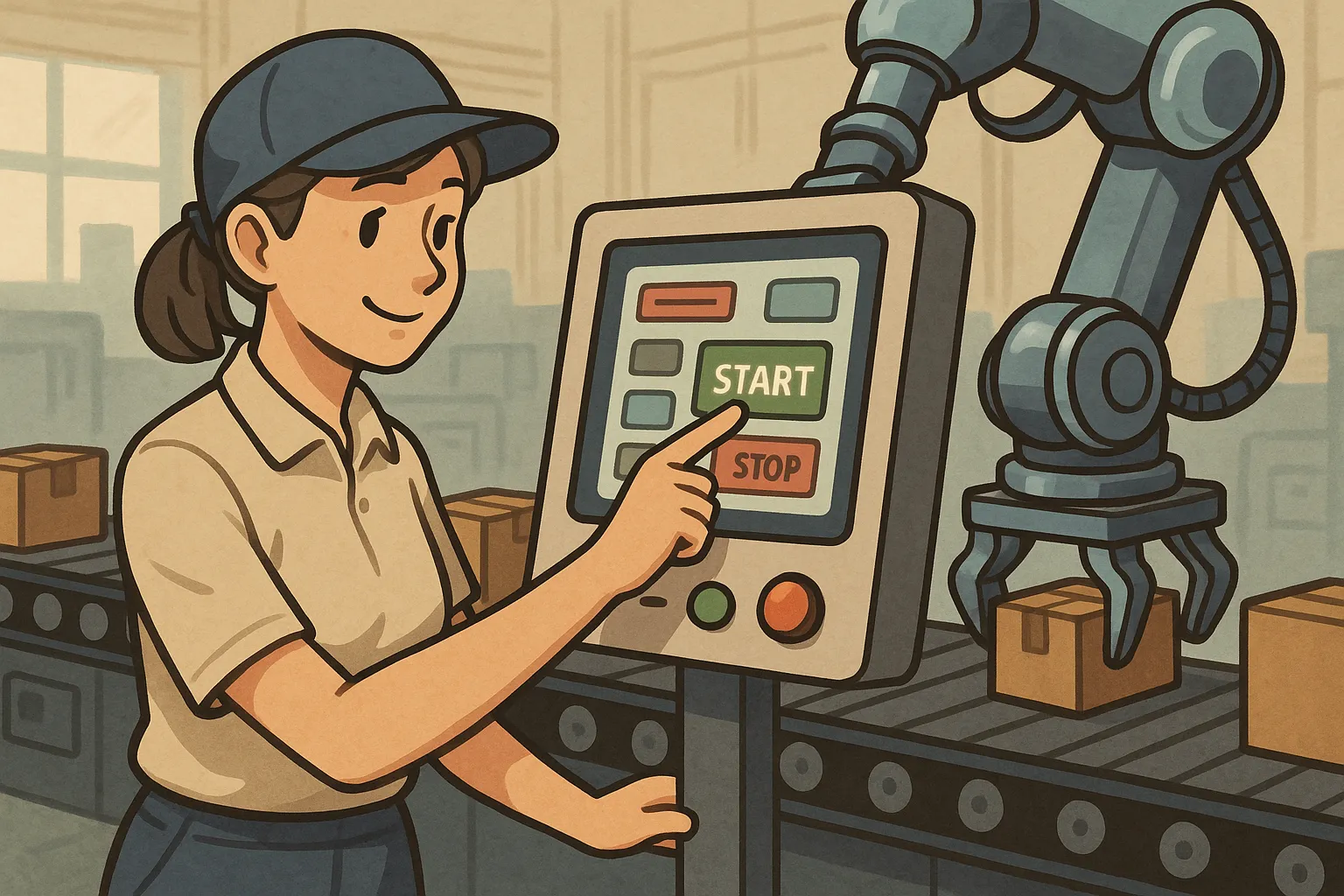

特に自動化装置を使った作業においては、誰でも短時間で操作できる仕組みが現場の柔軟性を高めるカギとなります。

本記事では、初心者の方でもわかりやすく「パートタイムでも操作できる自動化装置の条件」について解説します。

なぜ「パートでも操作できる」ことが求められるのか

- 繁忙期や人員不足時に、すぐに人手を投入できる柔軟さが必要

- 専門知識を持たない人材でも、安全に・確実に使える設計が求められる

- 教育コストの削減、作業の属人化防止にも効果的

条件1:直感的に使える操作パネル

大きな表示とわかりやすい配色

- スタート・ストップボタンは色分け(緑・赤)し、押すだけで操作できるように

- タッチパネルはアイコン中心の設計にし、文字が読めなくても理解できる構成に

多言語・音声対応も有効

- 外国人労働者や視覚に不安のある人にも優しい配慮

- スピーカーから「作業を開始します」といったガイダンスを流す工場も増加中

条件2:マニュアル不要のUI・UX設計

作業内容を動画やアニメーションで説明

- タブレットで操作手順をアニメーション化し、トレーニング時間を最小化

- スマホで見られる「1分でわかる使い方動画」も有効

ミスしても安全な構造

- 操作ミスがあっても重大なトラブルが起こらないフェールセーフ設計

- アラート表示や自動復旧機能で作業中断を最小限に

条件3:シンプルかつ安全な構造

手を挟まない設計

- センサーが手や体を感知して、動作を自動停止する機構

- 危険部位をカバーで囲い、開けたら停止するインターロック機能も重要

重量物や複雑な動作は自動で対応

- パート作業者には「軽作業」だけを担ってもらい、重いものや高速作業はロボットが担当

- 協働ロボットとの分業設計も有効

実例紹介:食品包装工場のパート向け装置

ある冷凍食品メーカーでは、女性パート従業員の多い現場に、誰でも使える梱包ロボットを導入しました。

- タッチパネルにはイラストのみ表示

- 作業者はスタート・ストップの2つの操作だけ

- 万が一エラーが出ても、音声で原因と対応方法を案内

導入後、教育時間は半日→30分に短縮され、離職率も低下。装置を怖がらずに使える安心感が現場に定着しました。

条件4:操作内容のログ化・記録性

- 誰が・いつ・どの装置を操作したかが記録されると、トラブル時もスムーズに対応可能

- 成果や作業数を可視化し、パート従業員のモチベーション向上にもつながる

導入のポイント

- 現場にあった自動化装置を選定すること

- 「高度な機能がある」よりも、「誰でも使える」ことが重要

- パート従業員の声をヒアリング

- 現場で実際に操作する人の意見を設計に反映

- 試験導入と改善フィードバックの実施

- まずは1ラインに導入し、日々の使用感を確認して調整

まとめ

パートタイムの従業員でも簡単・安全に使える自動化装置は、現場の柔軟性と生産性を大きく高めます。

高度な技術ではなく、「誰でも扱える」ことこそが、これからの自動化装置に求められる条件です。

現場に寄り添った設計と丁寧な導入が、働く人を主役にした自動化を実現する第一歩となります。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。

そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。