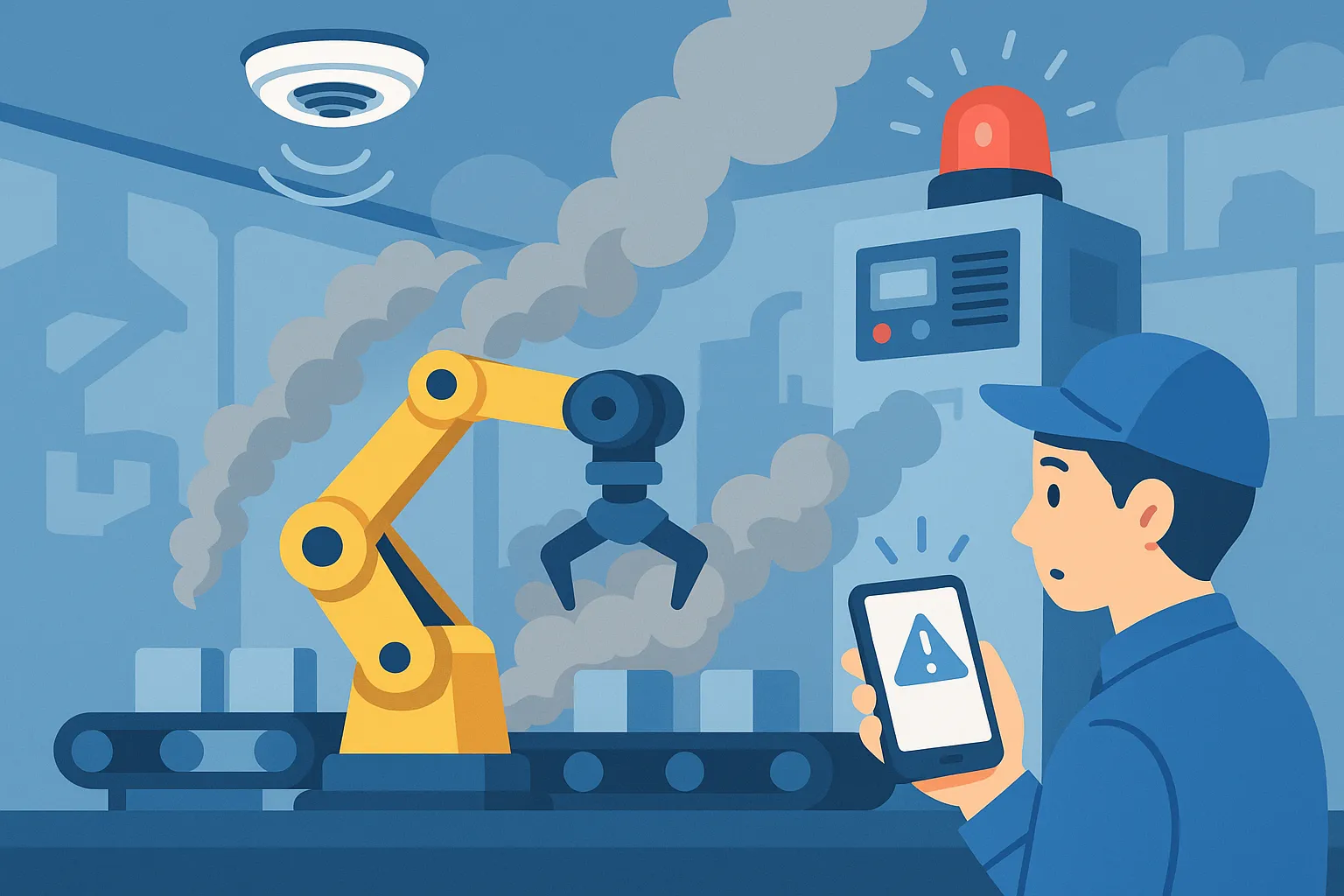

工場における火災・発煙事故は、命や設備、納期に大きな影響を与える重大リスクの一つです。とくに自動化された設備では、人の目が届きにくく、異常の初動を逃すと被害が拡大しやすくなります。

こうしたリスクに対し、注目されているのが「火災・発煙に対応する自動通報システム」です。

センサと制御機器を組み合わせることで、異常を素早く検知し、即座に管理者や外部に通報することで、被害を最小限に抑えることが可能になります。

なぜ火災・発煙の“自動通報”が必要なのか?

従来の火災対策は、以下のような“人”に依存する面が大きくありました。

- 作業者が煙や焦げ臭さに気づく

- 管理者が定期点検で異常を見つける

- 非常ボタンを押してラインを止める

しかし、無人運転・夜間稼働・少人数化が進む中では、こうした「人の気づき」だけではリスク管理が追いつかないのが現実です。

だからこそ、センサとネットワークを活用した“自動検知・自動通報”が求められているのです。

自動通報システムの基本構成

火災・発煙対策としての自動通報システムは、以下のような構成で設計されます。

- 火災・煙センサ: 煙や高温、火炎などを検出

- PLCやIoT制御機器: センサ信号を受信し、後続アクションへ

- 通報装置(クラウド or 専用モジュール): メール・SMS・電話・LINE・Slackなどへ送信

- アラート表示装置: 現場での警報(ブザー・表示灯)

センサが火災兆候を感知すると、ラインの停止指令+関係者への通知が瞬時に行われます。

導入事例①:樹脂加工工場

熱ヒーターを用いた溶融設備で、制御異常により異常加熱が発生。

煙センサがライン上部に設置されており、異常検知後に以下の動作を実施。

- コンベア・モーターの停止

- 場内ブザーと警告灯の点灯

- 工場長と保全チームにSMSとメール送信

結果として、火災に至る前に加熱異常を確認・遮断でき、ラインの被害をほぼゼロに抑えることができました。

導入事例②:夜間無人運転の搬送設備

AGV(自動搬送車)が深夜にケーブルへ接触・断線し、スパークが発生。

これに対して炎センサが即反応し、クラウドを介して以下を自動処理。

- 消防署に自動通報(電話API連携)

- 夜間当番者にSlack通知

- 同一ルートを通るAGVの運転中止

緊急時でも無人環境での迅速な初動対応が可能となり、消防出動時にはすでに火元が鎮静化していたとのことです。

通報ルートと通知手段の選び方

導入時には、以下のようなルートを想定しておくと安心です。

- 現場 → 現場責任者(メール/SMS)

- 現場 → クラウド → 管理者ダッシュボード

- 現場 → 通報サービス → 消防署または保守会社

通知手段も複数持つことで、1つが届かなくても他でカバーできます。

導入時のポイント

- 誤報を防ぐしきい値設定: 煙や熱に敏感すぎると頻繁にアラートが出てしまう

- テスト運用とログ取得: 動作履歴を見ながら、通知タイミングを調整

- 復旧処理との連携: 自動停止後の手動復旧ルールを明確に

設備・火災リスクに応じてセンサ選定と通知方法を最適化することが重要です。

まとめ:“知らせる設計”が現場を守る

火災や発煙の事故は、一瞬の遅れが致命的な被害を招きます。だからこそ、異常を感知したら「即止め、即知らせる」仕組みが求められるのです。

自動通報システムの導入は、工場にとって“保険”ではなく“当たり前の安全設計”へと変わりつつあります。現場の安全意識をもう一歩進めるために、ぜひ導入を検討してみてください。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。

そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。