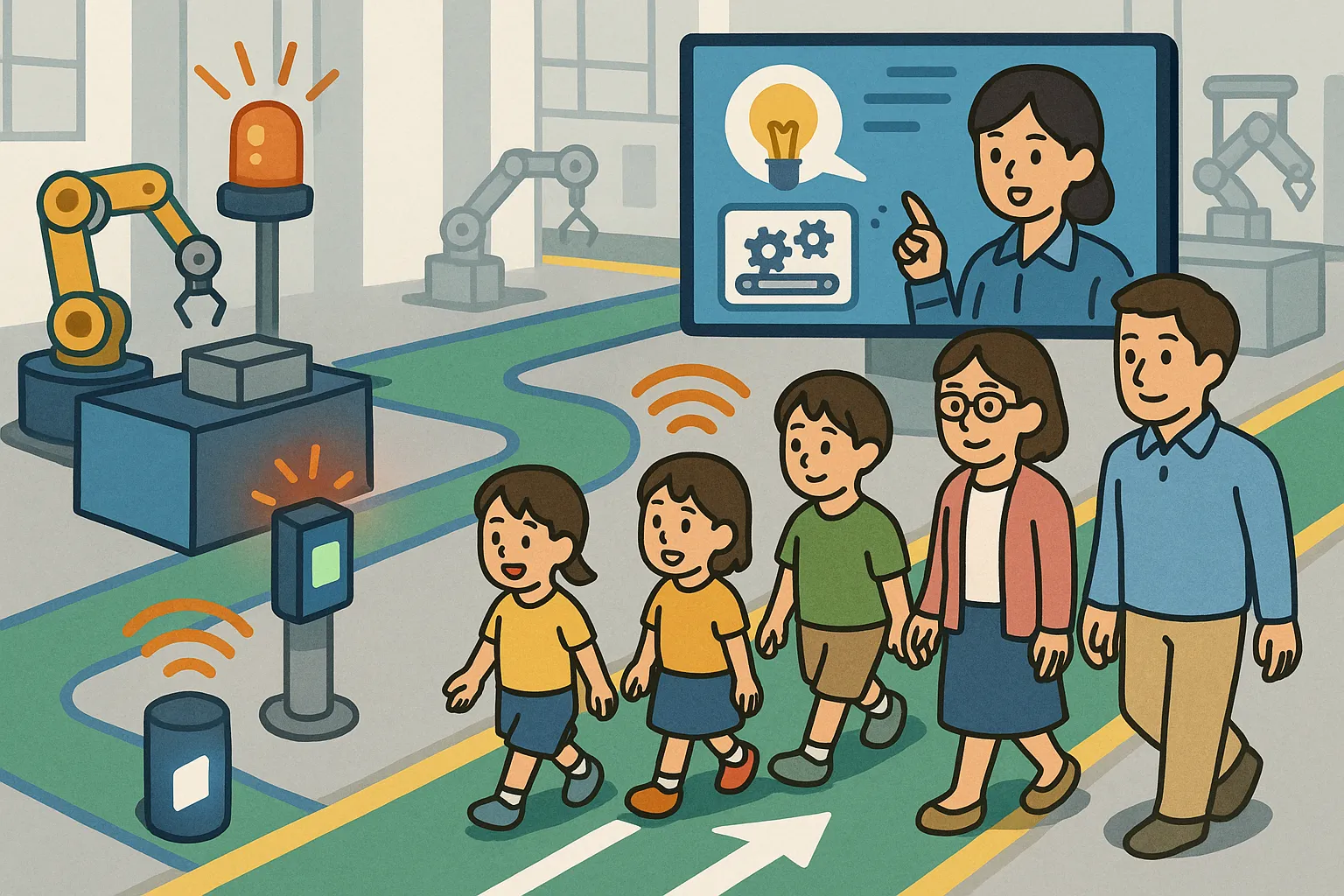

工場見学は、企業ブランディングや教育活動、採用活動の一環として広く活用されています。しかしその裏で、案内する側には「安全確保」「動線確保」「作業への影響最小化」といった多くの課題がのしかかっています。

こうした課題を解決するのが、「ルート自動制御」という考え方です。見学ルートに対してセンサーや表示機器、誘導装置を組み合わせ、自動で安全かつ効率よく案内できる仕組みを構築することで、見学者と現場が互いに安心できる空間を実現できます。

本記事では、工場見学の安全性と効率性を両立するための自動制御の考え方を、初心者向けにわかりやすく解説します。

見学ルートに潜む3つのリスク

工場内は多くの危険と隣り合わせ。見学者が想定外の行動を取った場合、重大事故につながる恐れもあります。

① 動線の交錯による接触事故

フォークリフトや搬送機との交差点で、見学者が接触するリスク。

② 危険区域への立ち入り

加工中の設備エリアや高温・高圧ゾーンに誤って入ってしまうケース。

③ 案内側の負担増大

見学者の安全確保や注意喚起を人が対応し続けると、案内者の集中力が低下。

これらの課題は、「人の注意」だけに依存するのではなく、「仕組み」で未然に防ぐ設計が求められています。

ルート自動制御とは?

ルート自動制御とは、工場見学の流れをセンサー、サイネージ、音声ガイド、電子ゲートなどを活用して自動で管理・誘導する仕組みです。

- 見学者の現在地を把握(人感センサーやビーコン)

- 許可されたルート以外へ進もうとすると警告を表示

- 作業エリアとの交差地点では一時停止・ライト点灯で警告

- 指定ルートに入ると説明が自動再生される

これにより、「安全」「効率」「案内者の負担軽減」の3つを同時に実現できます。

導入ポイント①:見学ルートのゾーニング

まずは「見学可能エリア」と「立入禁止エリア」を明確に分けることが基本です。

- フロアに色分けしたラインを設置

- 電子マップに連動したゾーン識別センサーを配置

- ゲート通過時に警告灯や音声でリマインド

ゾーニング設計がしっかりしていれば、センサー連動の制御設計もスムーズになります。

導入ポイント②:動線と生産動作の連携

設備が稼働している時間帯と、見学ルートが交差しないよう調整する仕組みも重要です。

たとえば、

- フォークリフトエリアに見学者が近づくと、フォーク側に警告ランプを点灯

- 見学ルートに入ると自動で設備がスロー運転に切り替わる

- 一部装置のカバーが自動で閉じて危険箇所を遮断

これにより、双方の動作を調和させた安全設計が可能になります。

導入ポイント③:案内と教育の自動化

見学者に対して行う説明や注意事項も、自動化によって品質と効率を高めることができます。

- Bluetoothビーコンと連動した自動音声ガイド

- 各ポイントでサイネージが自動再生

- ARグラスやスマートフォンでリアルタイムに情報表示

案内者の負担軽減だけでなく、見学体験の質向上にもつながります。

導入事例:電子部品工場での成功例

ある電子部品メーカーでは、見学者向けに「誘導フロアマット(感圧センサー内蔵)」と「プロジェクションガイド」を組み合わせたルート制御を導入。

- 感圧マットで位置を検知し、次のステップへ誘導

- 危険エリアに進もうとするとプロジェクションで警告表示

- 主要工程では説明動画が自動再生

結果として、見学中の安全トラブルゼロ、案内人1名で10名以上を対応可能に。案内効率が大幅に向上しました。

まとめ:見学も“仕組み”で守る時代へ

工場見学における「安全」「案内効率」「企業イメージ向上」は、もはや人的努力だけでは限界があります。

ルート自動制御は、こうした課題を“仕組み”で解決するための有効な手段です。

単に見せるだけでなく、「守る」「伝える」「感じさせる」見学体験を構築することで、企業にとっても現場にとっても価値ある取り組みとなるでしょう。

まずは「案内ルートの見直し」から、自社の見学スタイルをアップデートしてみませんか?

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。

そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。