どれだけ優れた自動化設備を導入しても、それを扱う人材が育っていなければ効果は限定的です。そして、その人材を育てる“教える力”――つまり、社内講師の存在が今、多くの現場で見直されています。

加えて、教育の土台となるマニュアル作成には時間がかかるという悩みもつきもの。そこで注目されているのが、「マニュアルの自動生成」です。

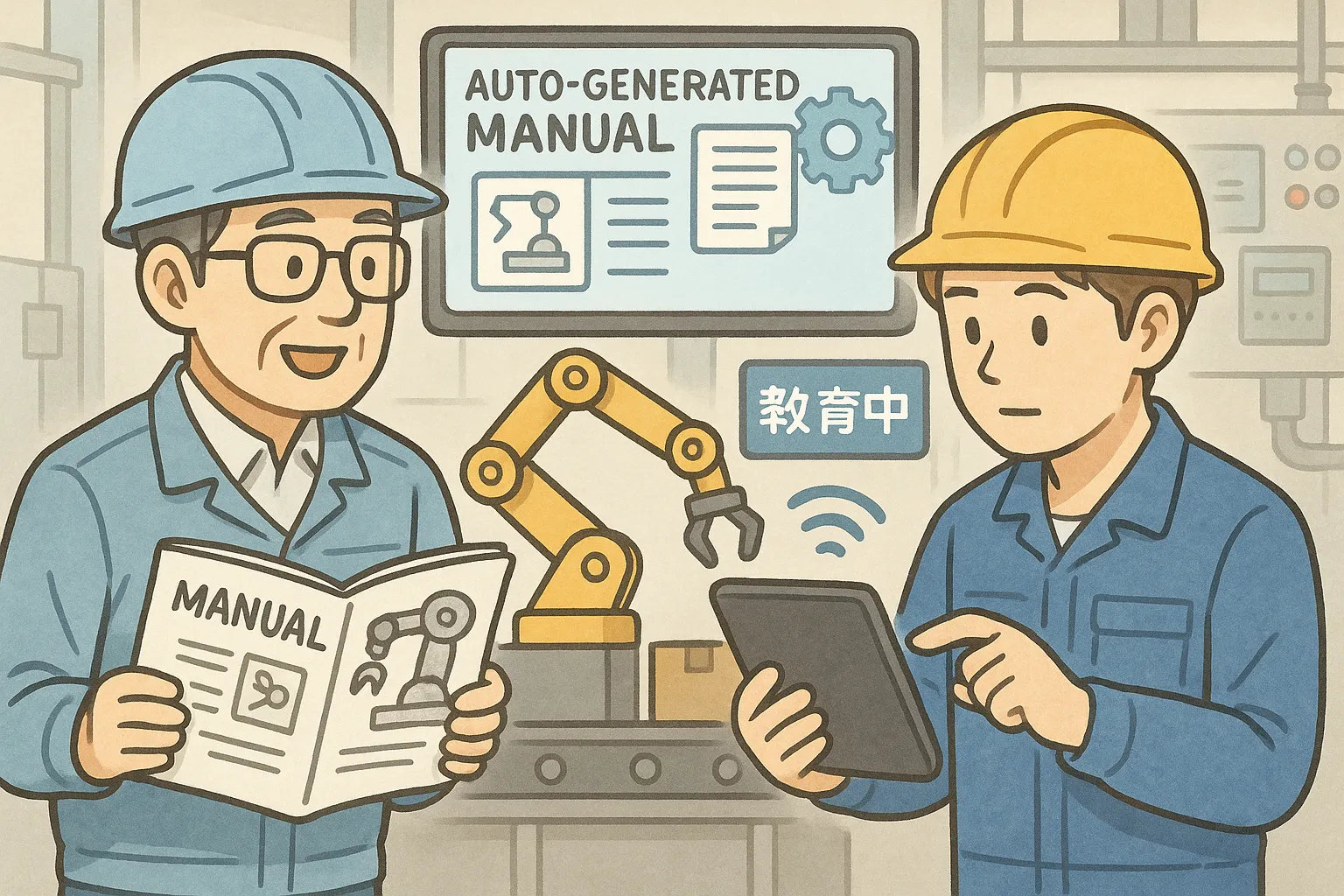

本記事では、教育体制の強化に欠かせない「社内講師の育成」と「マニュアル自動生成」の考え方と実践方法を、初心者向けにわかりやすく解説します。

なぜ今、“社内講師”が必要なのか

ベテランが減り、人材の入れ替わりが激しい中、「教えられる人」がいない現場は多くの課題を抱えています。

- 新人が育たず、常に誰かがつきっきり

- OJTの内容が人によってバラバラ

- 教育ノウハウが属人化している

これを解消するためには、「教えるスキルを持った社員=社内講師」を育成する仕組みが欠かせません。

社内講師育成の基本ステップ

- 講師候補者を明確にする

設備に詳しい、後輩に教えるのがうまい、勤続年数が長いなどの社員を対象に選定。 - 教え方のトレーニングを行う

技術的な知識だけでなく、伝え方、指導の順番、相手の理解度チェックなどを指導。 - 指導内容を“見える化”する

何を教え、どのように教えるかをマニュアル化・動画化し、社内で共有できるようにする。 - 講師活動を評価・奨励する

教育成果や育成人数などを人事評価に組み込み、講師としてのモチベーションを維持。

マニュアル作成の課題と「自動生成」の可能性

作業マニュアルやトラブル対応手順は、作るのに手間がかかり、更新されずに放置されがちです。

- 「古い内容のまま現場に残っている」

- 「紙ベースで検索できない」

- 「作成者が辞めたら修正できない」

こうした課題に対して、「マニュアルの自動生成」が効果を発揮します。

マニュアル自動生成の仕組みと活用法

① 音声から手順を自動記録

作業者の説明を録音し、AIがテキストに変換。要点を抽出して手順書を自動生成。

② 作業映像からステップ抽出

作業中の動画を撮影し、画像認識と時系列解析で「手順+画像付きマニュアル」を自動で作成。

③ チャット形式でマニュアル活用

「〇〇エラーが出たら?」といった質問に、マニュアルの内容からAIが即時回答する仕組みを導入。

これらを導入することで、属人化しない・誰でも使える・常に最新の教育資料が整います。

導入事例:機械組立業での講師育成+マニュアル連携

ある中小製造業では、組立工程の教育が人に依存していたため、以下のような改革を行いました。

- 組立のエキスパートを講師として選出

- スマホで手順を撮影し、動画から自動でマニュアル化

- タブレットでマニュアルを見ながら指導、習得進度をチェックリストで管理

結果として、新人の教育期間が半減。講師役の社員にも評価制度が用意され、教育に対する意識も大きく向上しました。

まとめ:仕組みで「教える文化」を育てる

人材不足の今、現場で求められるのは「教えるスキルを持った人材」と「属人化しない教育コンテンツ」です。

社内講師の育成とマニュアルの自動生成は、その両方を支える仕組みです。

人が変わっても、誰でも同じレベルで教育・引き継ぎができる――

そんな現場こそが、これからの工場の理想形です。

まずは「講師役を明確にする」「現場で動画を撮ってみる」など、小さな一歩から始めてみましょう。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。

そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。