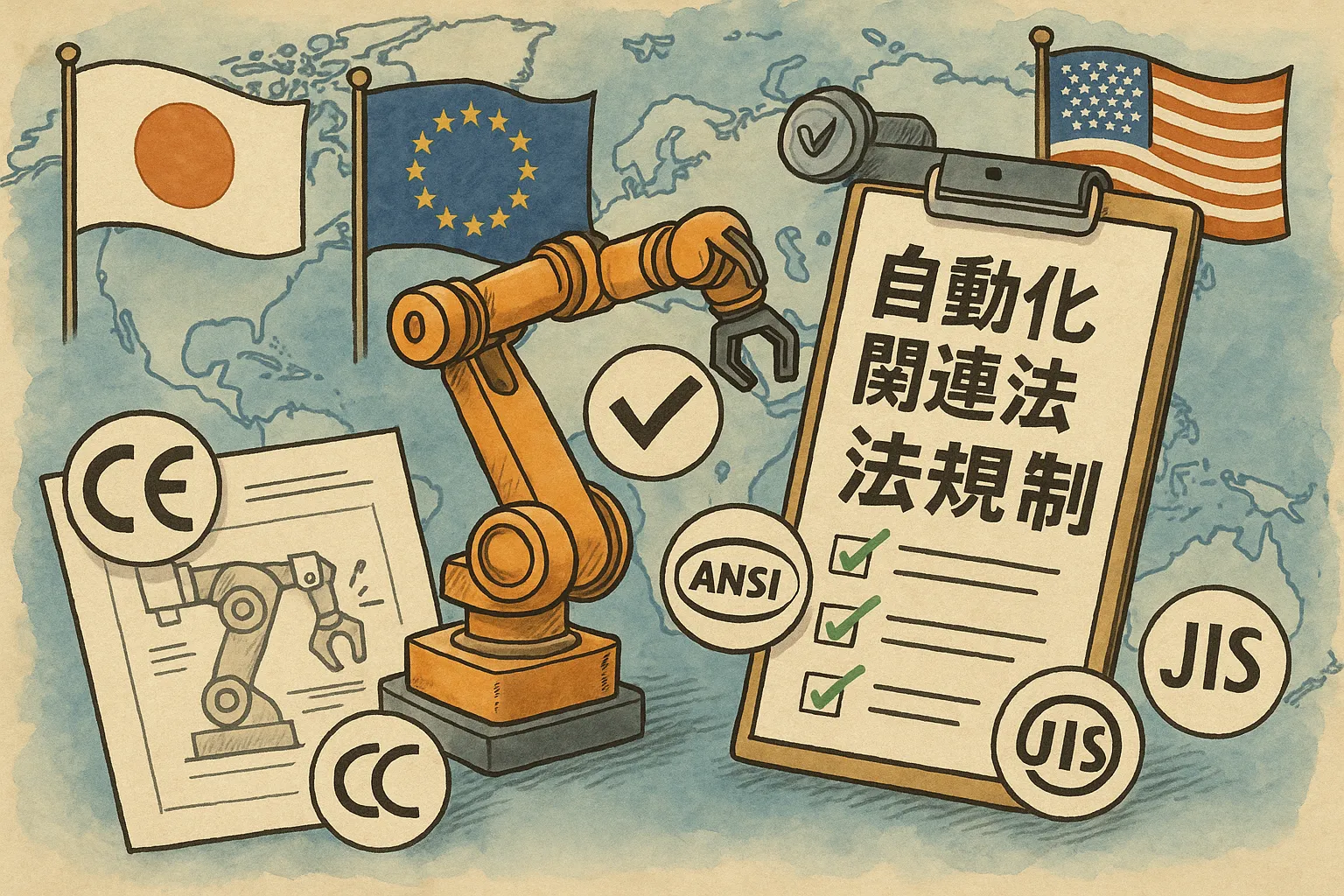

製造業のグローバル展開において、自動化設備の導入は欠かせない要素ですが、各国で異なる「自動化関連法規制」への対応は避けて通れません。

法規制は単なるルールではなく、安全性、品質、雇用環境、環境保護など、企業の信頼性にも直結します。

本記事では、主要国の自動化に関する法規制と、それにどう対応すべきかを初心者向けにわかりやすく解説します。

欧州:厳格な安全基準とCEマーキング

ヨーロッパでは、EU指令に基づいた製品安全基準が非常に厳しく定められており、産業用ロボットや自動機器を輸出・使用する際は「CEマーキング」の取得が必須です。特に以下のような規格に注意が必要です。

- 機械指令(2006/42/EC)

- EMC指令(2014/30/EU)

- 低電圧指令(2014/35/EU)

これらに適合しないと、市場流通すら認められないため、設計段階からの対応が必要となります。

米国:OSHA基準とANSI規格

アメリカでは、労働安全衛生庁(OSHA)が中心となって、職場の安全に関する基準を定めています。自動化設備では以下のような点が重視されます。

- ロックアウト・タグアウト(LOTO)手順の導入

- 安全フェンスや非常停止ボタンの配置

- 作業者との協働を行う機器の動作制限

また、ANSI(米国国家規格協会)のB11シリーズに代表される産業機械の安全ガイドラインも参照すべき項目です。

中国:CCC認証と急速な規制強化

中国では、国による認証制度「CCC(China Compulsory Certification)」の対象となる機器が増えており、自動化設備に関しても対象外ではありません。また、最近ではサイバーセキュリティやデータ転送に関する法規制も強化されており、ネットワークを介する装置には注意が必要です。

- CCC認証対象かの確認

- 国内代理申請業者との連携

- 制御装置のソフトウェア検証項目

現地での調達や販売を視野に入れる場合、法務部門との連携が欠かせません。

日本:労働安全衛生法とJIS対応

日本国内での自動化設備導入においては、労働安全衛生法を中心に、JIS(日本工業規格)に基づいた安全対策が求められます。

- 感電防止、転倒防止などのリスクアセスメント

- 作業員教育と保守マニュアルの整備

- 局所排気装置や遮断装置の適正設置

国内導入であっても、「製造物責任(PL法)」や「労災対応」などへの意識を持つことが大切です。

対応戦略1:初期設計からの“法規対応設計”

後から法規制に引っかかって改修するのではなく、最初から各国の規格を意識した設計を行うことが重要です。

特に、安全スイッチの仕様や配線方式、ガード部材の材質など、細かな仕様も事前に洗い出しておきましょう。

対応戦略2:現地の信頼できる技術パートナーの確保

現地の法規制や通関事情に精通したSIerやディストリビューターとの協業は非常に効果的です。

例えば、CEマーキングの代行取得やCCCの適合支援などを提供してくれる企業と提携することで、リスクを大幅に下げることができます。

対応戦略3:ドキュメント整備と多言語対応

マニュアルや安全指示書は、各国の言語で整備されていることが基本です。

英文だけでなく、中国語、スペイン語、フランス語など、進出先に合わせたドキュメントの用意も、法令遵守の一部です。翻訳精度にも注意を払いましょう。

まとめ:法規制対応は“現地に合わせた設計力”

世界中で異なる自動化関連の法規制に対応するには、現地の文化・技術・法律に合わせた柔軟な設計力と体制構築がカギとなります。

一律の設計では通用しない時代だからこそ、「規制も設計に組み込む」視点が求められています。

法規対応をコストではなく、信頼獲得と市場拡大の投資と捉えることが、これからのグローバル自動化成功のポイントです。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。

そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。